2024年6月1日より、UESHIMA MUSEUMが一般公開となります。

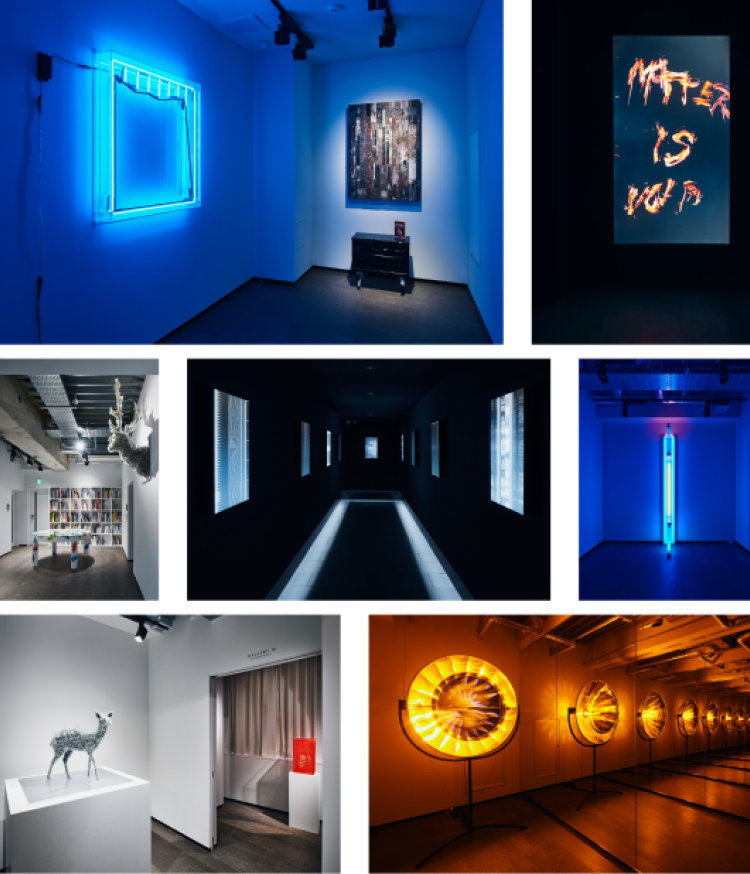

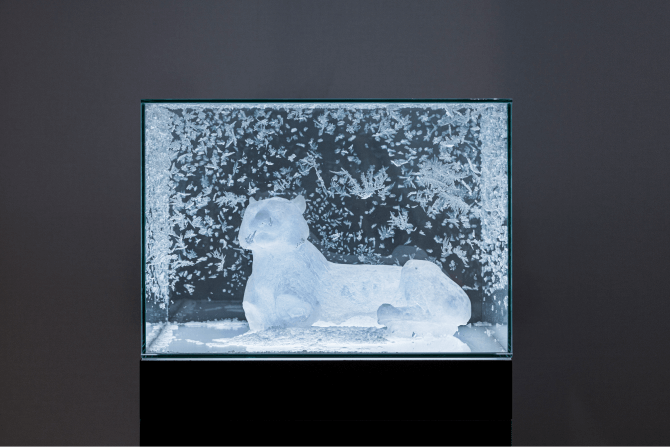

当美術館では、「同時代性」をテーマに国内外の幅広いアーティストの現代アート作品のコレクションを行うUESHIMA MUSEUM COLLECTIONの650点を超える作品の中から、様々なテーマに沿って選び抜いた作品がご覧いただけます。開催日 |

2024.6.1 (土) ― 2024.12月末(ご好評につき、2025年5月17日(土)まで延長)展示は終了いたしました

開催時間(日時指定WEBチケット制) |

11:00 - 17:00(最終入場16:00)

入館料(税込) |

一般 : ¥1,500

中高生 : ¥1,000

小学生以下 : 無料

休館日 |

月曜(月曜が祝日の場合は開館、翌平日休館)

LANG

LANG